今、年間の生活費がどれくらいか、すぐに答えられるでしょうか?

家計簿を付けていないと、数字が出てこないですよね。わが家は夫が家計を管理していることもあり、自分のお小遣い分でさえよくわからんという状況でした。

さらにリタイア後の生活費となると、正確に予測することは難しいですよね。10年後とはいえ、世の中がどう変わっているかわからないし、引っ越しなどライフスタイルが変わっているかもしれません。

ただ、今と比べてどれくらいになるのか、今とたいして変わらないのか、半分くらいになるのか、さっくりでも見ておきたいなと思いました。

家計簿アプリをダウンロード

家計簿アプリを活用します。

私はMoney Forward MEを使っています、無料バージョンのままでも十分です。

銀行の引き落とし口座と連携すれば、自動的に家計簿を生成してくれます。

費目への紐づけをカスタマイズ

家計簿アプリはとても優秀で、クレジットカードの明細を読み込んで自動的に細かく費目に仕分けてくれるのですが、これをそのまま使うのは、会計でいうところの財務会計のようなものですね。

財務会計:財務状況を報告するための会計。すべての会社が行う必要あり。

管理会計:経営者などがマネジメントするための会計。会社によってやり方が異なる。

デフォルトの家計簿を眺めていても「リタイア後の生活費シミュレーション」の答えにはたどり着かないので、この目的にそって管理会計にしていきます。

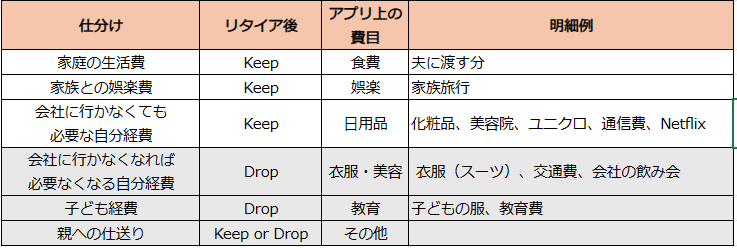

作業はひとつだけ、自動的に紐づけられた明細を仕分けしなおします。

アプリの費目名は(残念ながら)編集できないので、適当な費目に自分の仕分けを意味付けして、明細を移動させます。

たとえば、ネット購入した化粧品は「衣服・美容」に自動的に振り分けされていますが、私の場合はリタイアしても化粧品は必ず購入・使用するので「日用品」に移動させます。

衣服も、ユニクロのような普段着は「日用品」に移動、スーツなど会社専用は「衣服・美容」のまま。

交通費や通信費もこの仕分けに変更することで、費目の数を減らしてシンプルにします。

管理会計(仕分け)の考え方:

- リタイア後にも残るもの(Keep)と なくなるであろうもの(Drop)に区分けする

- 精緻にやるのではなく、ざっくりと

- xx万円からxx万円くらいと、幅で把握できるようにしておく

- 親への仕送りは当初はつづくかもしれないが、いずれなくなるはず

- 家族との娯楽費はサイアク削ることもできるが、できれば維持したい

ほったらかし、1年後にチェック

いちどカテゴリを変更したものは、その後は自動で引き継がれますので、2,3か月くらい内容を確認すれば、あとは何もせずほったからかし。

私の先月(2024年4月)の会計はこのような感じでした。ムスメが中学入学したので、学校関係の費用がかさみました。

1年廻してみれば、リタイア後の必要年間経費が見えてくるはずで、60歳までローリングしていけば実態に近づいていくはずです。

ニュースなどでは、平均世帯年収のケースで同様のシミュレーションがでてきますが、平均は誰のものでもありません。私が日本の平均だとは思わないし、平均からどれくらい外れているのかもわからない。自分自身のケースでシミュレーションをして初めてしみじみするものですね。